micro:bitの無線機能を使った信号機とその実践

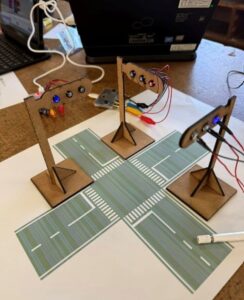

本教材は,micro:bit とLED,無線機能(Bluetooth)などを用いて「信号機」を再現し,交通の双方向性や技術の役割を学ぶ実践教材である。生徒は身近な交通環境を題材に,信号機の仕組みを自らプログラミングし,交差点の動きを再現する。実際の生活に直結するテーマを扱うことで,技術の社会的意義や人との関わりを実感できる。

教材の基本情報

・使用端末:タブレットPC,micro:bit(班あたり2台程度)

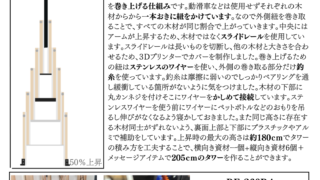

・使用機材:自作信号機模型(本実践ではレーザーカッターを用いて信号機の筐体を作りましたが,別で自作してもOKです。ただし,できる限り本物に近づけて製作したほうが子どもたちの興味や関心をより引きだたせます。)

・LEDを利用

・交差点シート(A3サイズ)

・使用ソフト:MakeCode(ビジュアルプログラミング環境)

・実施時間:11時間構成

・準備物:制作チェックリスト,振り返りシート

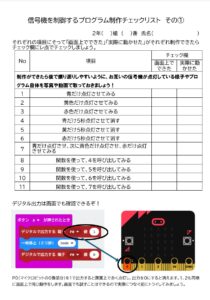

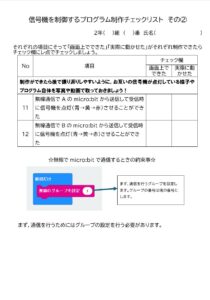

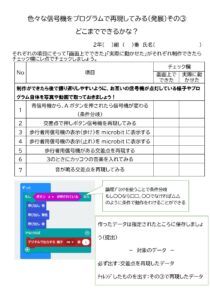

制作チェックシート(①~③)とサブルーチンを使った信号機点灯例

ダウンロード

・信号機模型レーザーカットデータ(DXF,SVG,PDF)

・制作チェックシートダウンロード(word形式)

教材・実践の使用法

・信号機の役割や交通整理の歴史を動画視聴で学ぶ。

・信号機の種類や仕組みを調べ学習で確認する。

・micro:bitを用いてLEDを制御し,青→黄→赤の点灯を再現する。

・サブルーチンを活用し,複雑な点灯の仕組みを理解する。

・無線機能(Bluetooth)を用いて交差点の信号機を再現する。

・中間発表会を行い,課題や工夫を共有する。

・応用として音響式や歩行者用など様々な信号機を再現する。

・最終発表会で各班の作品をプレゼン形式で共有する。

投稿者:熊谷光朗(千葉県)

投稿者プロフィール

最新の投稿

おもしろ教材2026年2月21日ロボコン報告書コンテスト2026

おもしろ教材2026年2月21日ロボコン報告書コンテスト2026 BLOG2026年2月17日救世主はプラスチックの板だった

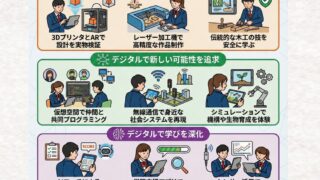

BLOG2026年2月17日救世主はプラスチックの板だった 3Dプリンタ2026年2月13日書籍「AI時代の技術のオモシロ教材集」発刊

3Dプリンタ2026年2月13日書籍「AI時代の技術のオモシロ教材集」発刊 おもしろ教材2026年2月2日「ポケモンプログラミング」でプロラミングの共通導入

おもしろ教材2026年2月2日「ポケモンプログラミング」でプロラミングの共通導入