方位磁針で三相交流モータの原理

最終更新日 2003 12/20

目的

<三相的電流発生器>

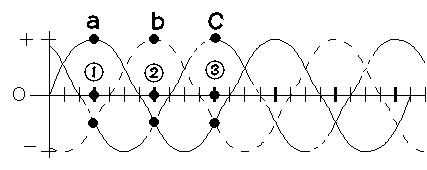

三相交流の原理を考えてみると下図における①・②・③点において瞬間を見てみると各 相の線においてピークの三点は1本がプラスで残りの2線は流れ込みのマイナスと考えると直流と考えることが出来ると思う。その各点だけを交互に繰り返すこ とにより、三相的交流を作り出せるようにつくり回転できるようにすることにより、連続的に発生できるようにした

<三相モータの製作>

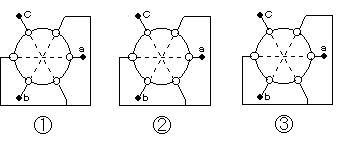

方位磁針の回りにスター配線で線を巻き付けることにより、三相モータと考えて、方位磁針の針によって、磁界の合成方向を知ることが出来る。

また、三相を連続的に回転させることにより、方位磁針の針も回転することになり、三相モータと見なすとができる。

配線を一本変えることにより回転が反転することも確認できる。

三相交流の波形 各相のピークを①・②・③点とすると |

方位磁針に巻いたコイルのスター配線図  各点における電流の方向を記号で書き入れて 合成磁界の向きを書き入れましょう |

材料●

方位磁針(プラスチックケースが良いのかも知らない) 厚紙 アルミ箔 0.7mm~0.9mm位のエナメル線 電池 など

●方法●

(1)コイルの製作

方位磁針に0.7mmのエナメル線を巻き付けて、セロテープで固定して、3個作る。120度間隔で3個のコイルを巻かれている方向を同じにして、方位磁 石に配置して裏をセロテープで固定する。今回は巻き終わりのエナメル線3本を剥いで接続してスター結線にする。巻きはじめの3本を横に配置してエナメルを 剥ぎセロテープで厚紙に固定する

(2)ロータリースイッチの製作

3点が接続できるようにと電池が載るように正三角形に厚紙を切り、これをスイッチとする。プラスは1点接続でマイナスは2点接続になるので、両面テープ を1点は頂点に2点は辺になるように付けてアルミ箔を接点代わりに張り付ける。電池を載せて止め接点を接続くする。電池を手で持って回転させてロータリー スイッチ代わりとする。 その時の合成された磁界の向きを方位磁針にて観察する

●ポイント●

厚紙に配置をしているためにスイッチと線の接触が上手くいかないときがあるので、上手くいかないときは指で3点を押さえてみてください。また、接続が連続でないので方位磁針が安定するのに1~2秒かかるかもしれません。

ロータリースイッチを自作しないで、良いのを付けたり、または、三相の電源を作り接続して回転させるのもおもしろいと思います。

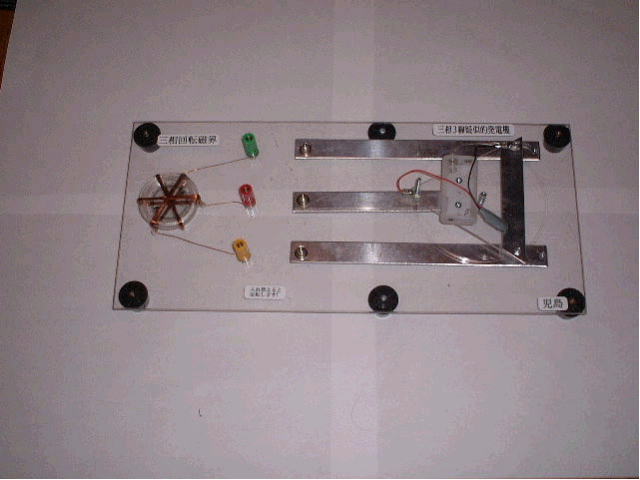

<紙からアクリル板へ>更新2000年10月12日

余りにも、紙だとみすぼらしくなるのでアクリル板で格好良く作ってみました。

また、三角部に電池を載せて回転できるようにしました。

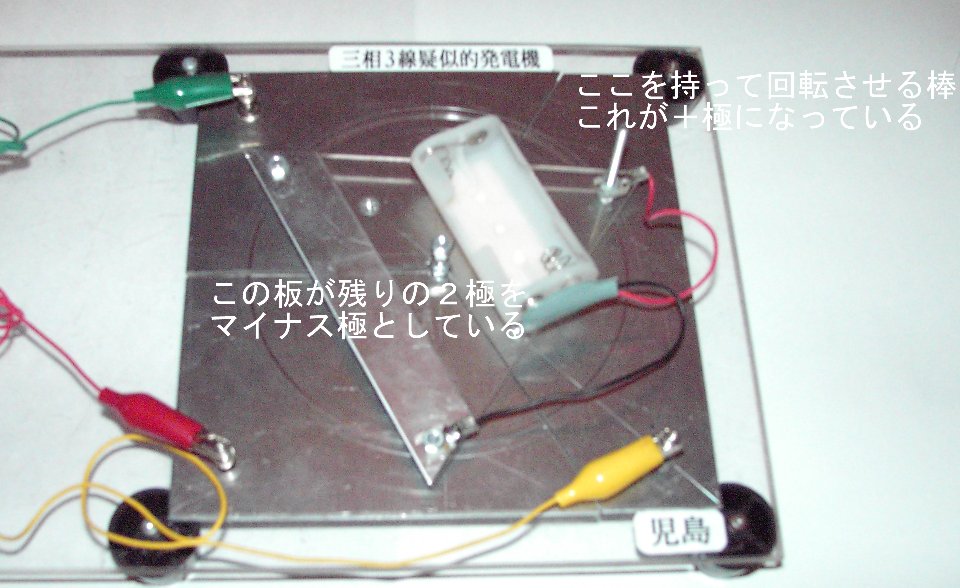

<配線用のアルミを板状に>更新日2003年12月20日

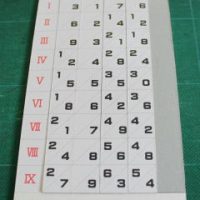

前回のアルミ部が三角形の板を回転させると段となって回転させにくいときがあったので、板状にして120度で切断して隙間を少し付けることにより、段差を気にすることなく回転できるように改良をした。

回転部拡大<三相擬似的交流発生>

授業で使用したプリントが一太郎ファイルでダウンロード出来ます。

投稿者プロフィール

-

つくば市の中学校で技術科教師をしています。

10年後を考えて実践の毎日です!

最新の投稿

Gijyutu.com2018年9月10日円形計算尺を作ろう

Gijyutu.com2018年9月10日円形計算尺を作ろう Gijyutu.com2018年9月10日昔の計算具「ネピアの骨」で計算しよう(その2)~紙を使った「ネピアの骨」の作り方

Gijyutu.com2018年9月10日昔の計算具「ネピアの骨」で計算しよう(その2)~紙を使った「ネピアの骨」の作り方 おもしろ教材2018年9月10日昔の計算具「ネピアの骨」で計算しよう(その1)~木材を使った「ネピアの骨」の作り方

おもしろ教材2018年9月10日昔の計算具「ネピアの骨」で計算しよう(その1)~木材を使った「ネピアの骨」の作り方 Gijyutu.com2018年9月10日Genailleの乗算具

Gijyutu.com2018年9月10日Genailleの乗算具

三相手回し発電機(AC5v~10v程度)で回転する三相モータを探していますが、見つかりません。

そこで、上図のように方位磁針にエナメル線を120°ずらして5回ほどまきました。

手動で回転するのは、面倒だったのでPICを使って0.5秒ほどの間隔で5vの出力をトランジスタ、リレーに接続し、0.5秒間隔で、エナメル線に順番に電気を流しました。N極が順番に回っていくので、方位磁針が引き寄せられ、方位磁針が回転するのを観察することができました。

手回し発電機の場合は、周波数が120Hz程度ですので、方位磁針が回転することはありませんでした。

三相手回し発電機で回転するモータを作るとしたらどのようにしたらよいか。教えていただければ幸いに思います。

返信遅れました。ただ今,確認しておりますので,少々お待ちください。