わが掘っ立て小屋 -ロボコンの根源が培われた、戦前から戦後まで10年間の物語-

過日,「教育界へ言い残しておきたいこと―ロボコンの教育的本質を明かす―」

を公開したところ,ご講演をいただいた森政弘先生より,下記のメールと共に,先生のものづくりの歴史を綴られた玉稿を拝受しました。

ここにその玉稿を紹介させていただくと共に,多くの技術教育関係者に一読いただけることを願っています。なお,若い先生方や学生の皆さんにもより内容を理解いただけるように,関連用語については解説ページや写真等へのリンクを設定しました。

20014/3/115

森 政 弘 より

3月1日の小生の講演の一般へのアップ、本当に有り難うございました。

先生からのメールで、ギジュツドットコム内でもご紹介頂き、そのトップ画面を拝見しましたら、私の懐かしの工作室兼無線シャックの所を選んで下さっていたこと、何よりも有り難く大変満足しました。あの写真は小生の人生で一番大切なもので、小生を大きくはぐくんでくれ、ロボコンの基本思想が養われた思い出の重要な部屋だからです。以心伝心で小生の思いが村松先生に通じた感じです。

あの画面を見た途端、往事のもの作りに熱中していた様が彷彿とわき出して参りましたので、ここに懐古的ではありますが、当時のもの作りとはこんなものだったということを、技術の諸先生方に知って頂きたく、懐かしさの余り拙文をものしましたので、3つの図とともに一太郎で添付いたしました。word などが必要でしたら

済みませんが変換して下さい。添付ファイルは全部で4つです。

始めは1~2頁のつもりでしたが、書いている内に13頁にもなり、だらだらとした感じで内容が不適切ならば、無視して頂いても構いませんが、もし可能ならば、ギジュツドットコムの一隅に入れて頂けませんか。技術の先生方に、電気や無線に関する知識も差し上げられるでしょうし、戦前から戦後という10年間にわたる語り継ぐべき資料とも思うからでもあります。これはネットからは得られません。

禅では跡を残すことを嫌いますが、小生の場合は構わないので、森はこんな風に「もの作り三昧」に入っていたのだということを、知って頂きたいの一念からです。

よろしくお願いいたします。

わが掘っ立て小屋

ロボコンの根源が培われた、戦前から戦後まで10年間の物語

昭和2年(1927年)生れ

東京工業大学名誉教授

森 政 弘

は じ め に

私は「もの作り」によって育てられたと言っても過言ではない。学校には悪いのだが、以下に述べるような、「もの作りの感動」「もの作り三昧」は、結論的に「技道」という言葉が示すように人間育成にとって欠くべからざるものであるのに、それが現在なお、学校教育では気付かれていない。この事実は憂慮すべきものである。

しかしそんな中、八戸の下山先生は、生涯をなげうって中学ロボコンを実施し「もの作りの感動」「もの作り三昧」の人間育成に対する大きな効果を実証された。それを如実に示した、生徒たちのロボコン体験感想文を拝読して筆者は泣かされた。そしてそれが筆者を中学ロボコンへと駆り立てた原動力となったので、そのことを読者諸氏--とくに技術科を担当される先生方--に知って頂こうと、以下の拙文をものした次第である。

同時にこれは時期的には、戦前から戦後まで10年間の物語ともなっているので、その時代を語りうる高齢者が次第に減りつつある今日、その角度からも無意味なものではなかろうと思うので、ご多忙ではあろうが、ご一読賜れば、望外の幸である。

1.母屋を傷めたことがきっかけで

ギジュツドットコム内でも紹介されている(http://gijyutucom.xsrv.jp/main/archives/2037)、文部科学省で行われた、平成26年3月1日の「教育界へ言い残しておきたいこと―ロボコンの教育的本質を明かす―」の私の講演の中で示したスライドの一枚に、小学4年生の時の手作り重爆撃機ソリッドモデルを持った筆者の写真があるが、あの頃から私のもの作りは激しさを増して行った。

上記講演の後で、村松先生や野口さんたちと飲んだとき、ちょっと言いかけたことだが、私は結婚後の33歳まで、家庭的事情で父親と会ったことがなかった。母は長女だったから養子をもらって結婚したが、その養子(筆者の父)と祖父との仲がうまく行かず、父は私が生まれる前に離婚して実家に戻っていってしまたのだった。その後は、母は私のために生涯を独身で貫き通してくれた。母は父親のいない分、一層私を愛してくれた。今にして思えば、情的な慈母であり、また(父親の分)理性的な賢母にもなってくれていた。その愛情は少年の私にもヒシヒシと感じられた。当節は「子供の反抗期」などということが言われているが、母の愛の深さのせいか、私には母に反抗するなどという気持ちは一度も湧き出したことはなかった。だからいまだに反抗期の心理というものが理解できないでいる。またこれは、ここで述べる「もの作り」に夢中になれたせいもあったかも知れない。

話がずれかかったので戻すが、その頃祖父はまだ現役で安田生命の名古屋支店長の職にあり、小金が貯まったのか、私の幼稚園時代に、豪邸とまでは言えないとしても、ある程度立派な数寄屋造りの2階建てを、名古屋市は覚王山という高台に建てた。2階からは旧名古屋城や名古屋市役所、愛知県庁、三菱電機の工場などが一望の下に眺められた。

その家は建築費が当時の2万円で、普通の借家ならば杉材を使って2千円で建てられた頃だったから、檜を多用し、茶室もあり、庭も表と裏とに2つあり、その庭のさらに裏に小畑が作れるほどの土地の余裕があったという恵まれたものだった。

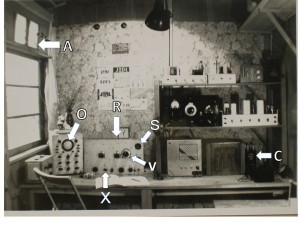

私はその家の裏の廊下(縁側)で工作をやり出したのだったが、それによって、綺麗に磨き上げた檜の廊下をかなり傷つけてしまった。祖父は、「これではこの家が傷だらけになってしまうから」とて、裏の畑の一隅に広さ3畳ほどの掘っ立て小屋を建ててくれた。私が中学3年、太平洋戦争に突入した頃だったと記憶している。これが、図1の「わがシャック」(工作室兼アマチュア無線室)である。その掘っ立て小屋は、天井はなく、トタン屋根がむき出しのお粗末なもので、それだけに工作でいくら傷つけても大丈夫ということで、伸び伸びと工作に夢中になることができた。もちろんエアコンなど無かった当時、真夏には40度を越える室温となったが、扇風機だけを頼りにその中で、熱い半田コテを夢中で使ったものだった。

この「シャック」は、私にとっては、立派な母屋よりもはるかに大切なものとなり、「もの作り三昧」を通して私を大きく育ててくれた。私の人生の基礎はこのシャックで作られたと言っても過言ではない。

図1 わがシャック

2.戦争中のラジオ修理

戦争中には、このシャックの2mほどわきにエレクトロン焼夷弾が落ちて火を噴いたが、筆者は消し止めた。終戦(1945年、昭和20年)は筆者が旧制高等学校(名古屋の第八高等学校)2年生の時だったが、終戦までの1年間ほどは学徒工場動員で、筆者は大同製鋼(今の大同特殊鋼)へ通い、そこで戦闘機(おそらく有名な零戦)の操縦席の前へ張る防弾鋼板(厚さ15mm)の取り付け穴を、大きなボール盤で開ける作業に従事していた。同級生には、真っ赤に焼けた鉄棒の圧延作業に割り当てられた者もいた。周期的に夜勤も回ってきた。

その仕事を終えて帰宅すると、少なくとも1台、多いときには3台ほど故障したラジオ受信器が私の工作室に置かれていた。その頃、筆者の家を中心に4km四方くらいの範囲では、ラジオ受信器の故障を直せるのは筆者だけだったのである。ラジオ屋はあったが、兵隊に取られてしまっていた。それでどこで聞きつけたのか「森さんの所へ持って行けばラジオが修理してもらえる」という噂が広まっていたのだ。B29という大型爆撃機による米軍の空襲が盛んな頃で、ラジオは空襲警報を聴く唯一の手段だったから、それは命から二番目に大切なものだった。電気蓄音機と一体のラジオ受信器をリヤカーで運んで頼みに来た人もあった。

私は工場から帰ると、翌日出勤するまでの間にそれら故障ラジオを何とかして修理したのである。今日、家電の修理は、悪い部分が含まれているアセンブリー全体(基板なら基板一枚)をそっくり新品と交換するというやり方だが、私に言わせれば、「あれは交換であって修理ではない」。当時は交換するための部品など入手できなかった。全部軍需に回って、民間へは全く供給されてこなかったからだ。その環境下での修理だから、知恵が要った。今で言う創造性開発になった。そして修理ということの最初は掃除である。どの受信器も中はほこりだらけ、ひどいのになると中でネズミが感電死しているものさえあった。真空掃除機などない頃だから、汚いなどとは言ってはいられなかった。

修理の一例を挙げよう。受信機はもちろんすべて真空管式で、その音声周波数増幅段の前段の真空管と後段の真空管とを結合する方法のひとつに、トランス結合という方式がある。その結合トランス(低周波トランスと言った)には鉄心に髪の毛のような細い線が千回ほど巻かれており、それが切れているという故障原因をつかんだときには、トランスを分解して巻線をほぐし、切断箇所を見付けて半田付けし、線を巻き戻すというのが根本的な直し方だが、それには大変な手間がかかるので、簡便法を考え出した。それは相当乱暴で危険な方法だが、切れた低周波トランスの巻線の両端に1000ボルトくらいの高電圧を瞬時かけ、トランス内部の切断箇所で火花を飛ばして、切れた線を溶接しようというものだった。この類の故障は結構多かったので、私はその1000ボルトが出る高圧トランスを自作した。この応急処置が功を奏した場合は少なくなかった。

これは講演でも語ったところだが、抵抗(器)が悪くなっているような場合は、抵抗を自作した。割り箸を3cmくらいに切ってその両端に銅線を巻き付けて半田付けで固定し、書道で使った墨を濃くすって塗り、乾してはテスターで抵抗値を測り、たとえば50キロオームならその50キロオームという所定の抵抗値が得られるまで、それを繰り返したものだった。

その頃、お金というものは価値がほとんど無くなっていた。超インフレである。物がないのだから金をいくら積んでもだめになっていた。大切なのは現物だった。米や芋こそが命だった。私はこのラジオ修理のおかげで、こちらから要求したわけではなかったが、お礼としてジャガイモやサツマイモをもらい、食生活は助った。

このように、筆者はラジオ技術を特技としていたので、いわゆる鉱石ラジオも高性能のものを製作して備えていた。いうまでもなく、停電しても電池もなしでよく聞こえた。空襲のおかげで、非常にしばしば停電したが、そんなとき、空襲警報を受信してそれをメガフォンで町内に知らせるのは筆者の役だった。その技術を応用すれば、放送局の送信所の近所ならば、放送アンテナから出る電波のエネルギーだけで、電源なしでLEDを点灯させることも不可能ではない。

3.終戦直後の短波受信とアンテナ

戦争が終り、短波の受信が解放された。嬉しいことだった!

当時外国との国際通信は短波全盛時代になっていた。その電波波長は、大体60~10m(周波数で5~30メガヘルツ)くらいだった。外国との電波通信は、大正から昭和初期にかけては地表を伝播する30Kmというような長い波長の長波が使われていたが、それにはものすごい大設備を必要とするので、もうほとんど使われなくなり、(ただ潜水艦との通信にだけ残っていた。長波でなくては水中に電波が入らないからである。)すでに戦前には、短波が電離層で反射して地球の裏側まで届くことが発見され、その実用化が可能になっていた。

それで第2次世界大戦中、各国は大出力短波送信器を使って、自国の宣伝と敵国の大衆の洗脳に躍起で、我が国ではそれら敵国の短波放送を受信することは厳禁となっていた。その頃短波も中波(いわゆる国内のラジオ)も聞くことが出来る受信器をオールウエーブ受信器と言ったが、その受信器を所有している家庭には官憲が乗り込んできて、強制的に受信器内部の配線を切断し、中波しか聞けないようにされてしまったのだった。しかし終戦でその禁止は解除され、短波を受信することが可能になったのである。

筆者は早速、短波の専用受信設備の製作に取りかかった。それは外国の宣伝放送などを聞くためでなく、アマチュア無線を目指してのものだった。(終戦後3年ほどたって、日本でもアマチュア無線が許可されるようになった時には、筆者は名古屋市の一番乗りとして、第一級アマチュア無線技士の免許を取得した。それに必要ないわゆるトンツー、すなわち電鍵をたたいてモールス符号を打つ技術は、シャックの中で、中野無線学校を卒業した友人から習って戦時中から練習をしていたので、苦労はなかった。)

当時は、並の受信器はメーカー作のものでよかったが、高性能のものは自作に限られた。アマチュア無線の電波出力は世界中最大1キロワットに制限されていた。この1キロワットを出す設備はアマチュア(自家用)無線局としては大変大きなものになり、金もかかるので、100ワット程度が普通だった。小規模な10ワットという局もあった。だから、筆者は何百キロワットも出す外国の宣伝放送など対象ではなく、ノイズに埋もれかかっているような微細な信号を、いかに綺麗に受信するかに全精力を傾けた。

そこで先ずはアンテナである。いい加減なアンテナでは、すぐ上空まで届いている貴重な微弱電波はうまく捕まえられないので、あといくら増幅しても、ノイズに埋もれてハッキリとは聞き取れない。それで入り口こそが大事だというわけで、アンテナには力を入れた。

今はアマチュア無線機材の専門業者が、鉄塔まで売っているが、当時そんなものはないので、すべて自作した。ただ絶縁碍子だけは軍の放出品を入手して使った。幸い上記のように裏に畑があったので、そこにポールを立てようと、出入りの大工に頼んで材木問屋をしらみつぶしに探し、普通の電柱よりも高く建てられる木柱1本を見付け、運搬も大変だったが、図2「短波アンテナ」(筆者が登っている)に見られるようなアンテナを建設した。それに登るための足をかける犬釘は、中部電力から譲ってもらった。

図2 短波アンテナ

世界中のアマチュア無線が相手だったから、指向性と性能を考慮して、単純明快なダブレットアンテナ(その指向性は8の字型)を、米国向けと、欧州向けとの2つ張った。もちろん北極星を基準に方向を定めた。アンテナの長さはアマチュアバンドで最も盛んに使われていた14メガヘルツに合うよう細かに計算し割り出した。ポールは1本だったので、反対側は母屋の屋根の天辺2カ所を選んだ。ちゃんと張力を得るために、大きなターンバックルも買ってきた。図の欧州向けアンテナ線の端に見られる黒く太い部分がそれである。

次はアンテナと受信器との接続である。ダブレットアンテナから受信器まで、インピーダンスを考慮して平行2線で引き込んだ。せっかく捕まえた微弱電波を引き込み線でロスさせないように細心の注意を払った。ただ、壁に穴を開けて線を通し、あとはパテなどで埋めるという乱暴なやり方ではロスが出る。ラジオの中波帯とちがって短波帯になると、こういうことまで気にしなくてはならないのだ。そこでガラス屋に頼んで自動車の窓ガラス2枚を20cm角に切ってもらい、その中央にφ3mmの穴を自分で空けた。それには、戦時中工場動員で通っていた製鉄工場の焼け跡から拾ってきた格好の太さ3mmの電線があったので、その銅線を切断し、一方の端面を細めヤスリで直角方向に丁寧に仕上げ、それをハンドドリル(講演中のスライドでお目にかけた、現在下山先生の所に飾ってある)のチャックに取り付け、金剛砂と少量の水をかけながら根気よく回してすり減らすというやり方でやった。そこに引っ込み線を通すとロスが少ない。これが図1「わがシャック」の矢印Aである。

4.超高性能の手作り短波受信器を目指して

高性能、高感度の高周波アンプなど自作された経験がない方が多かろうから説明しておくが、まずはアンプで増幅度を上げると、迷容量*を介してフィードバックがかかるので、アンプが増幅器ではなく発振器に変貌し、使い物にならなくなるのである。たとえ発振まで行かなくても、アンプの動作が不安定になってしまう。

(*わざわざ取り付けなくても、2つの金属が空間という絶縁物を介して存在すると、嫌でも出来上がってしまう目には見えないコンデンサーのこと。配線図には表れない。具体的例としてはアンプの入力端子と出力端子の間に出来る微細な蓄電作用)

それで、受信器のアンテナに近い側は、銅板とアルミ板で囲って水も漏らさぬ遮蔽(シールドと言う)をし、フィードバックを防ぐために、スーパーヘテロダイン方式という、増幅途中で短波周波数を、455キロヘルツの中間周波に周波数変換をして増幅するという方式を採用した。(このスーパーヘテロダイン方式というのは、テレビが出来た頃には受信の当たり前の方式になった。読者がお持ちの小型ポケットラジオ受信器も、一つの例外もなくこの方式を採用している。)

ところがここで難問に出くわした。それは、遮蔽を厳重にすると同調コイルのQ(キユー)** が下がってしまうのである。Qはコイルの命だ。筆者はQを落とさないために、巻線ボビンはベークライトではなく、軍放出のステアタイトという特殊磁器を使ったし、短波帯では表皮効果***が問題となるので、太い線でコイルを巻いて実効抵抗が増えるのを防いだ。そこで止むなく遮蔽を広げ、中間周波に変換する前段までは、各段とも15cm立方という贅沢なスペースの6面を金属板で囲い、その中心に直径3cmほどのコイルを鎮座させた。それら金属板の切断や折り曲げも一切、金鋸と金切りばさみとヤスリなどによる手作り作業だった。怪我をする、手に豆が出来る、などということは眼中になかった。

(**Q(キユー)とは、qualityを語源とする、コイルの性能を表す値で、大きいほど良いコイルである。その値は、2πfL/Rで求められる。f:使用周波数、L:コイルのインダクタンス、R:コイルの実効抵抗値)

(***skin effectと言い、交流電流は導線の表面の方を流れ、中心は流れないという性質。電磁誘導の原理で説明できる。普通低周波では問題にならないが、延々と何百kmも張ってある送電線では無視できない。周波数が高くなって短波帯になると問題となり、超短波では大問題である。当節のパソコンではギガHzという超高周波が使われているが、その中のハードウエアが大変なスキンエフェクトと戦っている苦労を知る人は少い。)

筆者はこのとき、「互いに背反する要求のどこに妥協点を求めるか、つまり最適点を求めることが、どの技術にも共通する本質の一つである」という教訓を身をもって学ぶことができた。これは生涯での貴重な体験だった。

次は、初段の増幅真空管と回路に心を砕いた。専門的な話になるが、良いアンプと高い増幅度のアンプとは一致しないのである。増幅度を上げるのは事安いことだが、下手に増幅度を上げると雑音ばかりが強く聞こえるようになってしまうからである。

高周波アンプの大切な点は、いかにして高いS/N比(信号対雑音比)を得るかにある。これは結論的には、初段増幅段の熱雑音との戦いに帰着する。熱雑音とは、抵抗体内の自由電子が絶対温度に比例して不規則に運動するブラウン運動が原因で発生されるランダム電圧のことである。これはアンプの周波数帯域幅に比例するので、帯域幅は可能な限り狭いのが良い。それには後述するように、水晶フィルターが有効である。

今日「CQ誌」はアマチュア無線の専門誌として一家を成しているが、その創刊号はこの頃に刊行されたのだ。たしかその第3号だったと記憶しているが、その終りの方の片隅にS/N比の良好な真空管回路として、「カスコード回路」というのが良く、そのトップ真空管としては「6AK5]という特殊ミニチュア管を推奨するという記事を見付けた。もちろんアメリカからの情報だった。(情報氾濫の今日とは反対で、雑誌を流し読み、斜め読み、飛ばし読みなどすることは全くなく、粗末だった紙質の頁が破れるほどにまで、隅から隅まで何度も繰り返し読んだものだった。情報にも飢えていたのだ。また参考のためCQとは、災難通報のSOSと同様の、無線通信で使う略号のひとつで、不特定多数の無線局を呼び出す時に使うものである。)

それで、よし、これで行こうと決めたことは良かったが、「6AK5]という特殊ミニチュア管をいかにして手に入れるかが問題だった。何せこの真空管はグリッドが金メッキしてあるくらいの貴重物だった。(図3の左側参照。USBメモリーは大きさの参考のために置いてある。この図の真空管はずっと後に東芝が米国製を見習って製造したもので、最近秋葉原で見付け、懐かしさのあまり購入したものである。残念ながら、これにはグリッドは金メッキしてないようだ。)

図3 6AK5

§ 話は脇道するが、敗戦の時、進駐して来たのが米軍で、日本は本当に良かったと思っている。これがソ連軍だったら、略奪・暴行・殺戮・強制労働など、悲惨なことになっていたであろうし、朝鮮半島や、かつてのベルリンのように国が二分されていたかも知れないからだ。

米軍はわれわれ民衆に対しては、まことに紳士的であり、「民衆をなつけよ」という最高命令がGHQのマッカーサーから出ていたのではなかろうか。略奪とは反対に、当時としては高品質の生活物資を広く恵んでくれた。素晴らしい香りのタバコ「ラッキーストライキ」やチョコレートなど、道を歩いていて米兵とすれ違う時、一声かけようものなら、気前よくただで施してくれ、われわれは生まれて始めて味わうその良い味に惚れ込んだものだった。マッチもくれた。アメリカのマッチは軸が太く、日本のそれとは大違いで、とても擦りやすかった。

このとき一番驚いたことは、生の英語の発音が、学校で習ったそれとは全く違うということで、いったいこれまで何を習ってきたのだったろう?と、それ以来筆者は学校の英語教育に不信感を抱くようになってしまった。

市電に乗った時、同乗していたある米兵は、席に腰掛けている男性の手を引いて立たせ、つり革に捕まって立っている女性をそこへ座らせるという、アメリカ流のエチケット「Lady first 」を指導(強要?)することもした。女性には受けが良かった。

日本の警察も占領下では米軍の指揮監督下に置かれていたから、街の交差点の交通整理はMP(Military Police、米軍の憲兵)がやっていた。MPは黒に白地でMPと染め抜いた腕章を付けていたから、一般兵とはすぐ見分けがついた。今も当時もそうだが、日本の警察官にはジェスチャーがほとんどないが、交差点の真ん中に立って手信号で交通整理をやっているMPは、東西方向と南北方向とに向きを変える時など、膝まで大きく曲げる、ダンスさながらのひょうきんなジェスチャーをしていて、筆者はそれに見とれ、しばらく見物していたこともあった。

こんな風だったから、進駐してきた米軍は、一般庶民にとっては安心できる親しみのある存在となっていた。戦時中の日本軍や警察のように、恐ろしい存在という感じは全くなかった。

また米軍のアマチュア無線活用という頭の柔らかい仕方には感じ入った。頭がカチンカチンの日本軍ならば「アマチュア?遊び事とは何事かっ!」と怒鳴り飛ばすことしかできなかったと思うのに、米軍は兵士たちにアマチュア無線の実行を促し、米本土から盛んにアマチュア無線用の送信器・受信器他部品を日本に送り込んで来たのである。(海底電線は完全に容量不足だったし、まだ通信衛星もなく、むろんインターネットなどなかったから、)駐留軍将兵と米本土の彼らの留守家族との連絡に、アマチュア無線を使ったのだった。駐留軍のアマチュア無線局が米本土のそれを呼び出す。そして要件を伝えると、米本土の局は国内電話で彼らの留守家族にそれを伝える、というやり方だった。もちろん、米本土から日本にいる駐留軍へというその逆方向も行われ、連絡と安心の実が上がっていた。だから筆者のいた名古屋にもかなりの数の米軍アマチュア無線局が出来ていた。米軍の家族に対する人間的な思いやりは、日本軍のそれとは比較にならないと痛感させられた。当然軍用の重要通信は専用短波で秘密通信が行われていただろうが、家族間のやりとりなど開けっ放しのことについては頭の良い方法だったと思っている。筆者は指をくわえてその様子をうらやんでいたが、これが後記のように、私の願いをかなえてくれることになったのだった。

一方われわれ理系の学生の間には、燃料の足しにと、空襲名残のエレクトロン焼夷弾の不発弾を拾い集める者も現れた。マグネシウムを主原料としたその焼夷弾を万力に挟んで、金鋸で長さ5cmくらいのピースに切断すると、それ一個で米が1升炊けたものである。それへの着火は、切断時に出るマグネシウムの粉末を集め、それにマッチで着火させて行った。そんなことをしているうちに、爆発して怪我をした者も出た。その経験から、「A」という刻印のある弾は爆発するということを発見し、注意深くその信管を外し分解して、その図面を描き配布する者まで現れた。こういうことは安全第一が徹底してしまった今日の常識では全く考えられないことで、すべて自衛隊か警察へ報告して・・・ということになるが、その頃はまだ戦時中に「身を鴻毛の軽きに・・」と養われた、気軽に命を捨てる気持の惰性もあったのであろうし、また、まったく勇気という言葉には該当しないのだが、戦争の名残で危険なことも平気だったから、スリルにも満ちていて、しかも命がけの実物勉強で、その意味だけでは面白い時代であったと言えるのかもしれない。

そういう占領下の社会環境の中で、筆者は何人かの米軍と親しくなり、相手が兵の場合は駐屯地の中まで、階級が上の将校には自宅まで遊びに来るよう誘われるようにまでなった。(この自宅とは Dependent House と呼ばれ、焼け残ったと言うよりも米軍が空襲の時、将来の駐留を見越して焼かずに残した(B29のレーダー爆撃照準器は高精度で、この区画は残すなど、選別が出来たようだった)いくつかの豪邸を進駐軍が接収し、座敷の柱や鴨居など白木の部分にはペンキを塗り、畳は外して床を張るなど米流に改造したもので、そこに住む高級将校たちは母国から妻子を呼び寄せ、勤務時間外は家庭生活をしていた。さらに、PXと言ったが、米軍向けの百貨店というか購買部というものも設けられた。東京では銀座の白木屋・松屋や和光がそれに当てられたが、名古屋ではたしか丸善だったか明治屋だったかのビルが接収されてPXになった記憶がある。こういうやり方を見ても、「米軍はまともだ」という感じがした。(それに比し旧日本軍は精神異常に陥っていたとしか言い様はなかった。)

その Dependent House を訪れ、彼らがご馳走してくれた美味しいコーヒーを飲みながらアマチュア無線の話もし、設備してあるアマチュア無線機器を見学した。それが幸いして、幻の真空管6AK5と、日本では作られていなかった水晶フィルターを貰うことに成功したのだった。図1の矢印Xはこの水晶フィルターのバンド幅調節ノブである。

また私のラジオ技術はしだいに名が通ったようで、進駐軍からさえも修理の依頼が来るようになった。接収された広小路通の大和生命ビルには、進駐軍のダンスホールがあったが、そこの電気蓄音機が故障し音楽がかけられないので困っているから直してくれとの依頼が、愛知県警察本部長を通して私に来た。出張修理に出かけ、1時間ほどで修理完了し、米軍からも警察からも感謝された覚えがある。米軍の中にもそれくらいの物の修理が出来る技術兵くらい沢山いそうに思われたが、どういうことだったのであろうか。

§§ ここで回り道の中の回り道になってしまうが、ぜひ当時の電力事情に触れておきたい。発電所のことは分からなかったが、とにかく配電用の柱上変圧器(電柱の上の方に取り付けてあるあの周知の物)が圧倒的に不足していた。我が家を含む町内全体は、わずか10キロワットの変圧器1個からまかなわれていた。10キロワットということは、その2次電圧は100ボルトだから、最大電流はたった100アンペアしか取れないわけだ。しかし、終戦直後のこと、都市ガスが止まっていることも多く、また炭もないので、皆が下記するように、街の屋台店からニクロム線と素焼板を買ってきて500ワットほどの電熱器を自作して炊事に使うようになったので、たちまち電気不足に見舞われてしまったのだった。

その結果、電圧が落ちて100ボルトあるべきところが、60ボルトにも降下した。電灯は非常に暗くなった。ラジオも鳴らなくなった。それで街の電気屋は昇圧トランスを作って売り出した。誰もがそれを使い電圧を上げるので、ますます電気不足は加速するという悪循環に陥り、ついに柱上変圧器のヒューズがしばしば溶けて停電が頻発するようになった。中部電力は追い回されていて、なかなかそのヒューズを取り替えに来てはくれなかった。

そこで筆者は、自分でそのヒューズを取り替えるべく決意し、電気屋から150ないし200アンペアのヒューズを買い込み、停電したら、ゴム手袋がなかったので軍手をはめて命綱なしで電柱によじ登り、今にして思えば感電・墜落など、すごく危険な話だったが、片手でトランス1次側3300ボルトの陶器製のスイッチを切り、溶断した2次側のホルダー(ケッチと言う)のヒューズを新品に取り替えた。そして、1次側3300ボルトのスイッチを入れた途端、眼下の町内一面の電灯が(電圧は落ちていて明るくはなかったが)パーッと点く!! そのときの快感はすごいものだった。

しかしそんな処置は長続きしないので、筆者はとうとう町内中を巡って連判状を作り、それを中部電力に突きつけ、やっとの思いでもう一基10キロワットの変圧器を増設して貰った。これで停電騒ぎは、一応は解消できた。

われわれがこんな苦労をしているのに、米軍の Dependent House では、各家がその10キロワットの変圧器を1個ずつ専有していたのである。彼らの家の中は明るくこうこうと電灯がともり、われわれから見ると天国のようで、戦勝国と敗戦国の対比をまざまざと見せ付けられた。やや専門的になるが、周知のように配電電圧は日本は100ボルトであるのに対し米国のそれは115ボルトである。だから、その専有変圧器は2次側のタップを電圧が上がるように切り替えてあったと記憶している。幸いにも、コンセントやプラグ、電球ソケットの形状サイズは日米一致していたので、進駐軍からもらったコンセントや電球はわがシャックでも役立った。ただし115ボルト規格の米電球は、われわれの100ボルトでは75ワットていどの明るさに落ちてしまうのだが、それでも電球ひとつさえ物資がなかった当時、有り難いことだった。

大きな回り道をしてしまったが、ようやくここで話が戻る。

コイルのQにも気を遣ったが、アンプに使う種々の絶縁物の誘電体損(専門用語で、タンデルタ、tanδと言う)も気になった。この宝物の6AK5を完全に活かすには、そのソケットにもこの点からの注意が必要だ。市販のものはどれもが不合格だった。ただ損失が少ないポリスチロールのプラスチック板は入手できた。それで手間をいとわず、ソケットは自作することにした。真空管の7本の足が刺さる金属部分だけは市販品を分解し取り出して活用し、丸く切り抜いた2枚のスチロール板でその7個の金属片を挟み込むというやり方だった。φ1mmのドリルや小刀・印刀などを使った細工になった。根気との戦いだろうが、最高の受信器という魅力に引かれていたので、いっこうに苦にはならず楽しかった。ソケット自作の副効果として、真空管6AK5は前記した遮蔽箱の中央近く、コイルのすぐ傍らに置くことが容易になった。高周波回路の配線は「できる限り太く短く」が条件であるし、一般に行われているようにソケットをシャーシーに取り付け、配線はシャーシーの下側で行うなどというやり方では、前記した迷容量ができてしまうからだった。自作ソケットの2枚のスチロール板を合わせ締める皿頭のビスは7cmくらいの長さの真鍮棒の一端に雌ねじを切って、それにねじ込み、ソケットをその真鍮棒で遮蔽箱の中央近くまで持ち上げた。したがって遮蔽箱に開けた穴は、配線用と、バリコンの連結用だけとなり、コイルと真空管はほぼ完全に遮蔽できた。

ここでバリコンについて語っておきたい。交流理論の基本のことだが、バリコンとは(variable condenser の略)可変蓄電器のことで、無線器内でコイルと共振回路(同調回路とも言う)を組み、その共振周波数を目的の周波数に正確に合致させるよう調節するために容量を変化させうるコンデンサー(今ではキャパシターとも言う)のことである。固定のステーターと、それとは電気的に絶縁された回転できるローターがあり、両者ともふつう0.5mmほどの厚みの半円形アルミ板を数枚ずつ並べ、ローターを回せば互いにその隙間にアルミ板が入り込む格好になっているもので、静電容量は200ピコファラッドぐらいが普通だった。最近では市場から姿を消してしまった。

ついでだが、当時は、部品はあったが完成品はなく、電熱器ひとつを取り上げても、ニクロム線や素焼き板は売っていたが、完成品は入手できなかった。あったとしても高価で手が届かなかった。それが今日では完全に逆転し、完成品ばかりで店頭からは部品の姿が消えてしまった。だから中身を知らない技術者が増えた。ゆゆしきことではある。

筆者は市場で入手できるバリコンでは気が済まなかった。ひとつには、それに使われている絶縁体がベークライトで、誘電体損が大きいこと。また二つには、容量が大きすぎて微調整が効かないからだった。そこで気に入るバリコンを探しに東京へ出て、神田の露店を探し回った。

当時筆者は身についたラジオ技術のおかげで、金銭的には困らなかった。たとえば、昭和21年2月17日に突如として預金封鎖と新円切替が実施され、この日突然、政府はすべての銀行を封鎖し、個人法人問わず預金引き出しに制限を掛けた。これが預金封鎖だった。さらにそれまでの旧紙幣の使用は禁止され、旧紙幣に印紙を貼った新円だけが使用を許されることになってしまったのであった。これが新円切替である。これにより、旧紙幣の預金は完全に封鎖され、新円のみを世帯主が300円、家族が100円しか出金することができなくなった。いくら旧紙幣で預金してあろうがその資産はほぼゼロになり、政府がコントロールした額のお金しか手にすることができなくなったのだった。世の中は大騒ぎになったが、戦後の超インフレの打開策としてはやむを得なかったらしい。上記したように高級な住まいを建てた私の祖父だったが、歳も取り、収入もなくなってしまったので、筆者はラジオ作りをしたり、コイルを巻いて電機問屋に納めるなどして収入を得、家族を養うことができた。(前記したように母は独身だったから茶道の修行をしてきていたので、茶道の師匠をして収入を得た。母のこの「茶道」も、後で述べる筆者の「技道」の発想の縁の一つになていたのかも知れない。)大学の学費は全部筆者自身で稼ぐことができた。だから、東京まで部品を探しに行く小遣いに不自由はなかった。

当時の東京の電気店は、まだ有名な秋葉原が出来る以前で、神田の神保町から小川町淡路町あたりの歩道上(つまり古本屋の店先)に、ズラーッと電機部品の屋台が並んでいた。売っている物はほとんどが旧日本軍が使い残した残物か、進駐軍からの放出品だった。そこをゆっくりと物色して歩くのは、今から思えば実に楽しいことだった。「これをこう使えば、こんな物が出来る」と創造力を働かせながらの物色だったからであろう。それは完成品ばかりのキンキラチカチカした現今の量販店を覗く楽しさの比ではなかった。秋葉原の電気街が出来たのはそれよりかなり後年のことで、東京都がこれではいかぬと神田周辺の整理を始めてから、それら屋台店が集められ移転させられて出来上がったのが、周知の秋葉原ガード下のちまちました無線部品屋集団である。

筆者はその神田の屋台で軍放出のステアタイトという特殊磁器の絶縁物を使ったバリコンを見付け3個ほど買った。もちろん、その品物の包装は古新聞紙だった。おそらくこれは、日本軍がアメリカより遅れてレーダーを開発した残骸だったろう。

そのバリコンを筆者の受信器用に加工して取り付けた。一口に取り付けると言っても、ただビスで締め付ければ済むというものではなく、電気的ループが、取り付け板や接続棒などを介して構成されないように気遣った。必要とあらば絶縁物をかませた。迷ループが出来ていると、コイルのQが下がるからである。

そうやって取り付けたバリコンを注意深く息を止めながら微細に回して、無線局を探すのだが、そのために、バーニアダイヤルという衛星歯車の原理を使って回転を落とし、副尺が付いたダイヤルを入手し取り付けた。図1でRがその受信器、Vがバーニアダイヤルである。

なお、進駐軍がくれた水晶フィルターは、その周波数が455キロヘルツだった。日本の中間周波のそれは465キロヘルツだったから、その差10キロヘルツは中間周波トランスのフェライトコアを深く入れることにより合致させることができた。それには図1右側の机上の棚に乗せてある諸機器と、同図左にOの矢印で示したオッシロスコープを使った。この手作りオッシロスコープのシャーシーには、焼け跡から拾ってきた油脂焼夷弾をまとめ包んだ鉄板の残骸が使ってある。(焼夷弾には、先述したマグネシユームから作ったエレクトロン焼夷弾と、石油から作った油脂焼夷弾の2種類が使われ、後者は数十本が一束にまとまっていて、B29がそれを落とすと途中でその束がはぜ散るようになっていた。その束を構成していた鉄板である。)

まだまだ話し足りないが、長くなるのでこの辺で先へ移ろう。

5.受 信 性 能

こうしてようやく作り上げ、受信を始めて驚いた!! 空中は当時でさえ電波でびっしり埋まっていた。これは完成品のオールウエーブ受信器などでは分からない。上記のように、できる限りの注意を払った受信器でこそである。バーニアダイヤルをゆっくり回して行くと、ガタガタガタッと音が出る。その一つのガタッが一つの電波なのである。スマートフォンが行き渡った今では、電波の満員状況はどんなことになっているのか分からないが・・・。

この受信器には、受信信号(Signal)の強さを示す「Sメーター」が付けてある。図2の矢印Sがそれだが、短波宣伝放送などを受信すると、それが振り切れてしまうほどだった。そのSメーターが動くか動かないかくらいの微弱信号の中には、何とアフリカは黄金海岸のアマチュア局からのものがあった!! こういうことは、ネットが普及した今日では感動も呼ばない当たり前の冷めたことだろうが、当時は感慨無量だった。たくさんの苦労は報われた、

因みに、1952年のヘルシンキオリンピック中継放送受信は、Sメーターは80%ほど振れ、フェーディング(電離層の動きで、反射短波にゆっくりした強弱振動が現れる現象)もほとんど感じられず、きれいに受信できた。驚いたことに、KDD(国際電気通信株式会社、今のKDDI)が受信し、それをNHKが中継して放送したのよりはずっと良質で、雲泥の差があった。当時のKDDは、アンテナは筆者のとは比べものにならない大型ビームアンテナを使い、受信器も専門技術者が設計製作したものだったろうが、おそらく入力の初段真空管は6C6という遅れた国産品だったと推定している。

受信器が完成したので、送信器製作の準備にかかり、許された最大1キロワット電波を出そうと、米国製送信用真空管100THを入手した。この球はプレート(陽極)がタンタルで出来ており、赤色を発するほどに高温になるとガスを吸収するという、特別アイデアの製品だった。出力1キロワットの電波を出そうとすると、1000ボルトの電源から1アンペアほどの電流を流す必要がある。その電流が送信管を流れるので、送信管のプレートは(プレート損失によって)すごく加熱され、赤熱などしたらプレートからガスが出て、送信管内の真空度が落ち、使えなくなってしまう。それで、いかにしてプレートを赤熱させないかが技術の焦点だった。だが、100THはその逆を行って、わざわざプレートを焼いて使うという設計になっていたのだった。その電源の平滑コンデンサーは耐圧が当然1000数百ボルト以上でなくてはならない。筆者はそれも見付けて購入した。図1の矢印Cがそれである。

しかし下記のように、このわずか後に筆者の運命が換わり、これら仲間(部品)に別れを告げて、東京へ出ることになったのであった。

筆者の大学卒業(名古屋大学工学部電気学科)は1950年で、当時、太陽をはじめ、宇宙から、ランダムノイズという電波が来ていることが分ってきていた。それで筆者の卒業研究は「太陽雑音を観測するための受信器製作」だった。筆者は大学でその研究を進めるとともに、自宅のシャックでも太陽雑音の受信を始めた。上記短波受信器の先に50メガヘルツ帯を目指した超短波受信アダプターを作って取り付け、全体では実質的にダブルスーパーヘテロダインアンプになった。図2のアンテナポールを使って地軸と平行したダブレットアンテナを張り、見事に太陽からのノイズ電波が受信できたので、1950年9月12日の部分日食で、それがどう変化するか、おそらく月に遮られて太陽雑音電波が減るであろうと、その観測をすることになった。

いよいよ日食当日、11時過ぎから予想通り太陽雑音は減少を始め、食が進むにつれてぐんぐん減って行き、やった!と喜んでいたところ、にわかに途中から雑音は急激に増大しだした。航空機とか自動車とかから出た雑音などの混入かとも思ったが、それらは音色から見分けが付くのに、音色的な変化はなく、太陽雑音のものだった。機器が故障したかのかと考え、調整すべく準備はしたが、「待てよ、うっかり触らずに、放っておきべきだ。それが自然観察の姿勢というものだ」と自分に言い聞かせ、辛抱強く待機した。

そしたら12時15分頃から雑音は減少を始め、日食が終る30分ほど前には元のレベルに戻ったのである。食が終わって行くにつれ、太陽雑音も徐々に上がっていった。

筆者はこのデーターを金原先生という空電を専門とされる指導教授に報告しておいたところ、後に、その現象は英国の天文台の観測結果と一致することが判明し、結論として、それは太陽黒点の爆発に起因するものだということが分かったのだった。

こうして、わが苦心の作になる受信器は、日食中の黒点爆発を見付けるのにも活躍した。

これは金原教授との連名で、「PROVISIONAL REPORTS OF OBSERVATIONS OF THE PARTIAL ECLIPSE OF THE SUN ON SEPTEMBER 12, 1950」SOLAR ECRIPSE COMMITTEEに英文論文として発表した。これが筆者人生での最初の論文である。

※http://catalog.hathitrust.org/Record/006282996

このまま進めば、筆者は無線技術者か電波天文学者に成るところだったかも知れないが、深い因縁で、自動制御の世界へ転身することになり、わがシャックとも別れ、昭和28年(1953年)12月に東京大学生産技術研究所の助手に就職した。そこで博士(旧制)論文をまとめたが、そのテーマは「不規則入力および階段状入力に対するサンプル値制御系の研究」と題するもので、その実験のための不規則入力発生源として、この受信器を活用した。昭和33年のことである。

※http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010182950-00?ar=4e1f

あ と が き

これが、筆者の人生でのこの受信器の最後の役割となり、私は、以上に書いたような深く大きな思い出に浸りながら、学校の授業だけでは絶対に味わうことが出来なかった魅力と感動を私に与えつつ私を大きくはぐくんでくれたこの受信器と告別した。

最後に一言付け加えさせて頂きたいが、このままならば、これは筆者の懐古的で自己満足的な自分史の1章に過ぎないものであろう。しかしここが重要な点であるが、ここで長々と述べた、「もの作りの感動」と「もの作り三昧」と同質のものを、下山先生は中学校教育の現場において、ロボコンという形で実現され、それが私をして中学ロボコンに熱を入れさせる大きな原因となったということである。つまり読者に、中学ロボコンを裏打ちしている哲学の根底をなしている私の体験を知って頂きたいという願いが、この回顧録を書いた理由だということなのである。

ご多忙中のご一読を感謝しつつ、ワープロを終る。

投稿者:森 政弘(東京)・編集:村松浩幸(信州大)

投稿者プロフィール

最新の投稿

Gijyutu.com2026年3月4日書籍紹介『木工革命2 デジタル木工の実践』

Gijyutu.com2026年3月4日書籍紹介『木工革命2 デジタル木工の実践』 Gijyutu.com2026年2月27日エネルギー・環境教育支援サイト「ENE-LEARNING」紹介

Gijyutu.com2026年2月27日エネルギー・環境教育支援サイト「ENE-LEARNING」紹介 おもしろ教材2026年2月21日ロボコン報告書コンテスト2026

おもしろ教材2026年2月21日ロボコン報告書コンテスト2026 BLOG2026年2月17日救世主はプラスチックの板だった

BLOG2026年2月17日救世主はプラスチックの板だった

“わが掘っ立て小屋 -ロボコンの根源が培われた、戦前から戦後まで10年間の物語-” に対して1件のコメントがあります。