産業技術遺産探訪 2000.4.18./2003.5.20./2003.11.4./2004.1.12./2004.5. 3./2004.5.24./2005.4.10./2005.4.16./2010.5.1./2015.11.28./2018.8.10.

1885年(明治18)年 着工

1890年(明治23)年 竣工

滋賀県大津市(琵琶湖疏水取水口)〜京都市伏見区(濠川)

1869(明治2)年に東京へ都が移り、産業も人口も急激に衰退していく京都にあって,第3代京都府知事の北垣国道は、京都に隣接し水量が豊かな琵琶湖に着目して、疏水を開削することによって琵琶湖と宇治川を結ぶ舟運を開き、同時に水力、灌漑、防火などに利用することによって京都の産業振興を図ろうとしました。この疏水工事の御用掛に選ばれたのが、1883(明治16)年に工部省工部大学校を卒業したばかりの田邊朔郎でした。1881年(明治14)に本格的に検討に入り、1885年(明治18)に着工、1890(明治23)年に竣工しました。

琵琶湖疏水の建設工事は最も難関が予想された第1隧道(トンネル)から取りかかることになり、施工方法についてもトンネルの両側からの掘削の他、日本で最初の試みとしてトンネルの途中に竪坑(深さ47m)を掘削する方式も採用しています。

このインクライン(傾斜鉄道)は日本で初めての試みで、これによって船を南禅寺の平地へ下ろすことが可能となり、舟溜から鴨川までは鴨東運河で結んでいます。

1891(明治24)年には米国コロラド州アスペンの水力発電所を参考にした日本最初の水力発電所が蹴上に完成し、同年11月に送電を開始しています。インクラインの運転動力もこの電力を利用しています。

水力発電は新しい産業の振興に絶大な能力を発揮し、京都市発展の一大原動力となりました。

疏水工事は、1885(明治18)年6月に着工して以来、数々の困難を乗り越えて1890(明治23)年3月に大津から鴨川落合までが完成し、それより以南は1892(明治25)年11月に着工して、1894(明治27)年9月に完成しました。第一琵琶湖疎水の建設に携わった人員は、のべ400万人でした。

琵琶湖疏水は、当時の日本の大規模な工事がすべて外国人技師の設計監督に委ねていた時代にあって、日本人のみによって行われた最初の近代的な大土木事業であり、明治期における日本の土木技術水準の到達点を示す近代遺産として、1996(平成8)年6月に、このインクラインをはじめ12箇所が国の史跡に指定されています。

この疏水の水は、現在においても水道用水の他、発電、防火、工業など多目的に利用されており、京都市民の生活を支える重要な役割を担っています。

第一琵琶湖疏水の建設に使われた資材 (京都市電気局刊「琵琶湖疏水及水力使用事業」より)

掘削土石 12万5000立坪、築立土積 4万5000立坪、土地買上 80町6反歩、煉瓦 1450万個、木材 500万才、石材 2万6000平坪、雷管 28万発、導火線

57万尺、火薬 7000貫目、粘土 6000立坪、セメント

2万5000樽、軽便鉄道 10哩、蒸気鑵

7個、石炭 550万斤

| 史跡 琵琶湖疏水 |

|||

| 第一疏水 1890(明治23)年4月竣工 全長約20km 滋賀県大津市〜京都府京都市山科区 |

|||

| 第1疏水琵琶湖取水口 (滋賀県大津市浜大津・観音寺) |

|||

|

|

||

琵琶湖第一疏水揚水機場 |

|||

| 大津絵橋・橋台(煉瓦造) |

|||

| 史跡 大津閘門・制水門 1887(明治20)年 5月16日起工 1889(明治22)年10月30日竣工 |

|||

| 史跡 第一トンネル 全長2436m |

|||

| 第一隧道入口 滋賀県大津市三井寺町字筒井 |

第一竪坑 滋賀県大津市稲葉台字小関 |

第二竪坑 滋賀県大津市藤尾奥町字割石 |

第一隧道出口 滋賀県大津市藤尾奥町字大谷 |

|

|

|

|

| 小関越え 「小関(こぜき)越え」は、現在の大津市北国町通りから小関峠を越え、横木一丁目の旧・東海道までのおよそ4kmの道のりです。 古くから京都と北国街道を結ぶ間道として利用されてきました。 東海道の「逢坂越え」を「大関越え」と呼ぶのに対して、「小関越え」と呼ばれていました。 小関越えに沿って琵琶湖疏水の第一隧道、第一竪坑、几号水準点、第二竪坑があります。  |

|||

| 几号水準点 琵琶湖疏水測量標石  |

|||

安祥寺川水路橋 |

|||

| 諸羽トンネル 全長520m 1970(昭和45)年竣工 |

|||

|

|

||

| 史跡 山ノ谷橋 1904(明治37)年竣工 日本最初のコンクリート・アーチ橋 京都市山科区黒岩町  |

|||

| 史跡 第二トンネル 全長124m |

|||

| 第二隧道入口 京都市山科区御陵黒岩 |

第二隧道出口 京都市山科区御陵封ジ山町 |

||

|

|

||

| 琵琶湖疏水・煉瓦工場跡 |

|||

| 史跡 日ノ岡第11号橋 1903(明治36)年 日本最初の鉄筋コンクリート橋 (本邦最初鉄筋混凝土橋) 京都市山科区日ノ岡堤谷町   |

|||

| 史跡 第三トンネル 全長850m |

|||

| 第三隧道入口 京都市山科区御陵封ジ山町 |

第三隧道出口 京都市山科区日ノ岡夷谷町 |

||

|

|

||

| 九条山浄水場ポンプ室 京都府京都市山科区日ノ岡朝田町  |

|||

| 第二疏水 1912(明治45)年3月竣工 全長約7.4km 滋賀県大津市〜京都府京都市山科区 |

|||

| 第二疏水取水口 (滋賀県大津市観音寺) |

|||

|

|

||

| 第二疏水トンネル入口 | 第二疏水トンネル出口 京都府京都市山科区日ノ岡朝田町 |

||

|

|||

| 第二疏水連絡トンネル 1991(平成3)年3月起工 滋賀県大津市(琵琶湖疎水取水口)〜安朱 |

|||

| 史跡 インクライン (傾斜鉄道) 1904(明治37)年竣工 京都市左京区粟田口山下町・左京区南禅寺福地町・左京区草川町・東山区東小物座町 |

|||

|

|

|

|

山之内浄水場導水管 |

|||

| 田邊朔郎像 1982(昭和57)年建立  |

|||

| 疏水工事殉職者弔魂碑 1902(明治35)年5月建立 第一疏水工事の殉職者(17名)弔魂碑 田邊朔郎によって建立されたもの  |

|||

ねじりまんぽ  |

|||

| 蹴上浄水場 1912(明治45)年3月竣工 日本最初の急速濾過式浄水場 |

|||

| 蹴上発電所 日本で最初の事業用水力発電所 1891(明治24)年11月送電開始  |

|||

| 琵琶湖疏水記念館 京都府京都市左京区南禅寺草川町17  |

|||

| 疏水分線 1890(明治23)年4月竣工 蹴上〜北白川 全長約3.3km |

|||

| 合流トンネル 全長87m |

|||

| 第四トンネル 全長136m | |||

| 南禅寺トンネル 全長1000m 蹴上〜北白川 |

|||

| 史跡 水路閣 京都市左京区南禅寺福地町  |

|||

| 第五トンネル 全長102m | |||

|

|||

| 第六トンネル 全長182m | |||

| 関西電力夷川発電所 竣工:1914(大正3)年 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町  |

|||

| 第3代京都府知事北垣国道銅像 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町 関西電力・夷川発電所  |

|||

| 関西電力墨染発電所 京都府京都市伏見区深草墨染町   |

|||

|

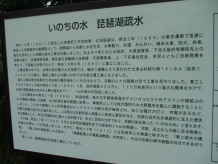

| いのちの水 琵琶湖疏水 |

| 明治14年(1881)に就任した京都府三代目知事・北垣国道は、明治2年(1869)の東京遷都で急激に衰退した京都経済の復興策として、琵琶湖から京都に水を引き、水車動力、舟運、かんがい、精米水車、防火、井泉、衛生を目的とした念願の疏水工事を計画しました。およそ4年にわたる政府、水源滋賀県、下流大阪府等関係先との折衝を経て、田邊朔郎技師、嶋田道生測量士ら技術陣・行政関係者、上・下京連合区会、市民とともに京都発展を考えて、不退転の決意のもとで、明治18年8月(1885)に着工しました。 工事区間の中でも、当時の我が国の土木技術では、極めて困難とさえ言われた大津山科間の第1トンネル(延長2436m)の工事は、硬岩と湧水との闘いの中での大変な難工事となりました。 疏水工事は明治初期の土木技術の最先端をいくものばかりで、沿線の人々は驚異の目で工事を見守りました。着工してから4年8ヶ月後の明治23年(1890)4月、就労者数400万人、125万有余円という莫大な費用をかけて、大津の琵琶湖取水地点から鴨川落合まで11.1kmの疏水が完成しました。 この工事途中の明治21年(1888)、田邊技師、高木文平調査委員がアメリカコロラド州アスペンの銀鉱山の水力発電を視察した結果、水力利用計画を発電に変更し、事業用としては我が国初の水力発電所を蹴上に建設することにしました。この水力発電により世界最長のインクラインの動力源が確保され、街には電灯が灯り、市電が走るなど、京都の産業の近代化が進みました。この疎水は京都市民と産業人に希望と勇気を与え、京都の近代化を根底的に支えた歴史的大事業として、今日の京都の中に脈々と活き続ける、まさに百年の大計であり、京都の街を救った「いのちの水」と言えます。 その後、明治27年(1894)9月には伏見区堀詰町までの延長約20kmが開通し、北陸、近江から大阪に至る物資と旅客の舟運ルートが完成しました。やがて、明治45年(1912)には京都市三大事業と称された「第2疏水の建設」「蹴上浄水場創設による給水」「道路拡築と市電軌道敷設」が完成し、今日の京都の都市基盤がほぼできあがりました。 詳しくは、琵琶湖疏水記念館に展示しています。 平成15年3月1日 京都市水道局 |