|

|

| 南側 | 北側 |

産業技術遺産探訪 2000.4.18./2003.5.20./2004.1.12./2004.5.3./2004.5.24./2005.4.10./2018.8.10/

琵琶湖疏水

ねじりまんぽ

京都市左京区南禅寺福地町

YouTube→ ねじりまんぽ(琵琶湖疏水)

|

|

| 南側 | 北側 |

このトンネルの上を琵琶湖疏水のインクラインが通っています。

|

|

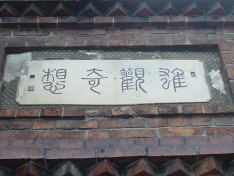

| 南側 「雄觀奇想」(ゆうかんきそう) 北垣国道 筆 ※見事な眺めと、優れた考え |

北側 |

線路の下をくぐって通り抜けが出来るようなトンネルなどの構造物を示す「まんぽ」という言い方は、中部地方から近畿地方にかけて使われていた方言です。

下の写真に見られるように、トンネル内のアーチ構造を煉瓦積みをしていくときに、ねじれるような積み方の構造をしています。どうしてこのような煉瓦積みの構造にしているのかというと、この「ねじりまんぽ」のように、アーチ状のトンネルの上を通るインクラインと、トンネルが直角ではなく斜めに交差しており、このような斜めに架かっているアーチのことを「斜架拱」と呼びます。「斜架拱」では、トンネル内のアーチ構造を煉瓦積みをしていくときに、ねじれるような積み方をしていきます。このような構造にすれば、アーチを迫り持たせる力をうまく伝達させることができるという、きちんとした力学上の理由があるわけです。(通常のような平行に煉瓦積みをしていくと、アーチを迫り持たせる力を支持できなくなる部分ができてしまいます。)

※「ねじりまんぽ」についての構造や技術の歴史について詳しくは、

小野田滋(財団法人 鉄道総合技術研究所)「 奇妙な煉瓦積み(1)〜「ねじりまんぽ」の謎 」

雑誌「技術教室 2001年12月号(No.593)」農文協 60〜63ページ

南側